Description historique

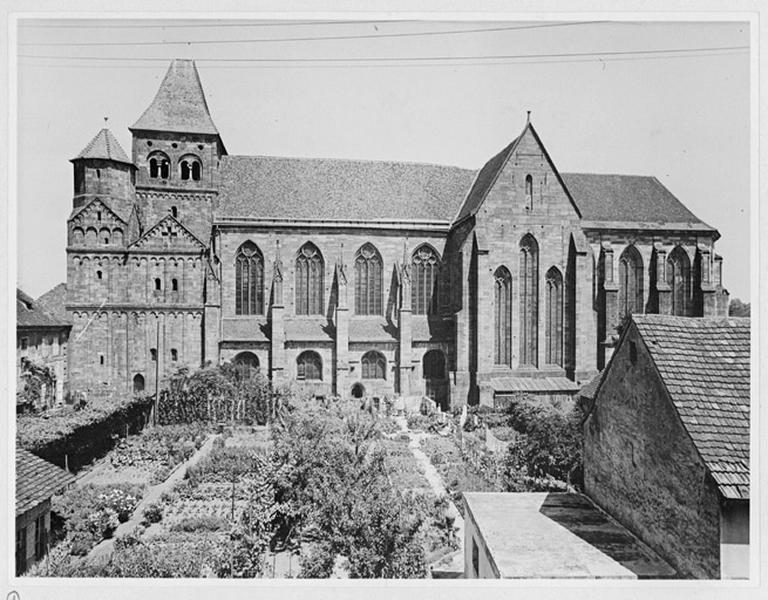

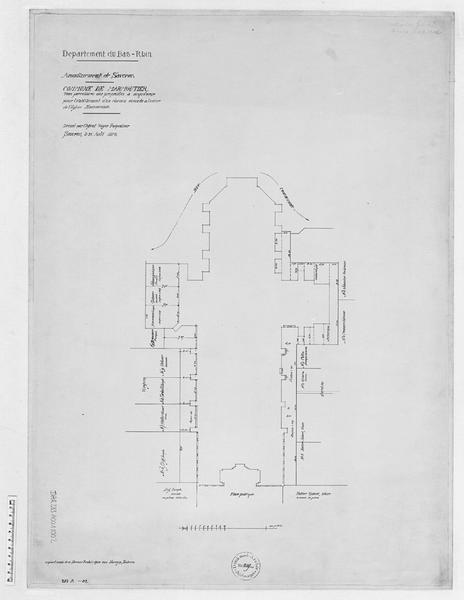

Des fouilles entreprises en 1974 par le Service d'Archéologie d'Alsace ont révélé l'existence de plusieurs églises précédant l'actuel sanctuaire. Situé sous le bras sud et la croisée du transept, un premier édifice rectangulaire de petites dimensions daterait du 6e ou du 7e siècle ; au même emplacement l'église construite sous l'abbatiat de saint Maur, vers 724, dont les murs ont été dégagés, comprenait une nef et des bas-côtés légèrement plus tardifs, un transept à absidioles et un choeur arrondi, remplacé par un chevet plat au 9e siècle (?) , en même temps que l'élargissement des bas-côtés. Ce bâtiment est visible dans la crypte archéologique achevée en 1993. La période suivante de construction concerne le massif occidental roman, élevé vers 1150 ; on ne sait rien de la nef et du choeur contemporains. Ce massif antérieur comprenant deux tours latérales et une tour centrale, située en arrière, reprend une typologie du 10e siècle, abandonnée par la suite ; néanmoins son décor proche de celui de l'église de Rosheim et la simplification des volumes intérieurs à l'étage, permettent de le situer dans le 3e quart du 12e siècle. Au 13e siècle, une nouvelle nef, un transept et un choeur furent élevés, en commençant par les murs extérieurs des bas-côtés, à partir de 1225, puis en élevant le transept et la nef dans la 2e moitié du 13e siècle. Le réseau des baies de la 4e travée diffère de celui des 1ères travées ; il a peut-être été mis en place à l'extrême fin du siècle. Au 16e siècle des travaux de restauration furent entrepris ; la date 1541 est gravée sous une fenêtre de la façade occidentale ; c'est à cette époque que les fenêtres des bas-côtés furent repercées. Le choeur fut reconstruit par l'abbé Anselme Chenin ; il est daté de 1769 par un chronogramme inscrit sur le pan est de l'abside. Il adopte un style néo-gothique remarquable, enrichi de détails propres à l'architecture néo-classique. Au 19e siècle d'importants travaux de restauration furent entrepris, en particulier sur la façade ouest qui présentait un bombement au-dessus du porche, signalé dès 1828 ; après la pose de tirants en 1839-41 qui se révélèrent insuffisants, on décida de démonter la partie centrale du mur, qui fut remontée sur des bases plus solides sous la direction de Charles Winkler de 1873 à 1875. En 1909, une restauration complète de l'édifice fut réalisée ; en 1912 l'ancienne sacristie contre le mur sud du transept fut détruite et remplacée par une nouvelle sacristie au nord du transept .