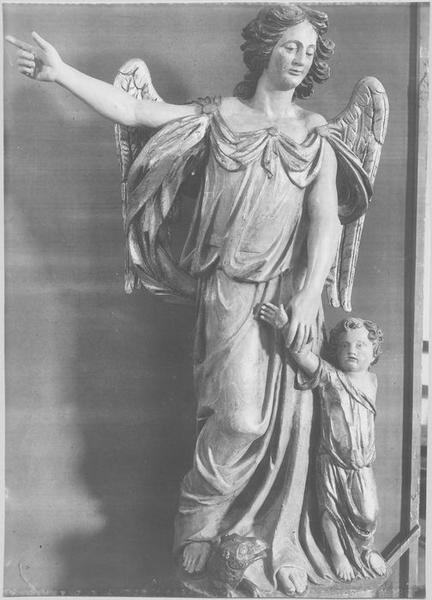

statue : l'Ange gardien

Désignation

Dénomination de l'objet

Statue

Titre courant

Statue : l'Ange gardien

Localisation

Localisation

Pays de la Loire ; Loire-Atlantique (44) ; Saint-Nazaire ; église paroissiale Saint-Nazaire

N° INSEE de la commune au moment de la protection

44184

Canton

Saint-Nazaire

Nom de l'édifice

Église paroissiale Saint-Nazaire

Description

Catégorie technique

Sculpture

Matériaux et techniques d'interventions

Bois : taillé, polychrome

Description matérielle

Bois polychrome. Cette pièce est réalisée par la technique de la taille directe dans une bille de bois non évidée. Pièces rapportées : Le bloc principal comprend le corps des deux personnages. Le bras droit de l'enfant, ainsi que le bras gauche de l'ange, ses ailes et les extrêmités gauches des vêtements sont taillés dans d'autres morceaux de bois qui sont rapportés. Les bras sont chevillés. Les ailes ne sont plus maintenues par le système de vis. Plusieurs trous correspondent certainement à l'emplacement d'anciens clous. L'aile droite tient à l'aide de baguettes de bois vissées sur la partie principale. Enfin, le pan du manteau est maintenu dans sa partie basse par une barre métallique vissée. Ces systèmes d'attaches rajoutés tiennent bien. Mode de fixation : la pièce possède un anneau métallique vissé au dos de l'ange ; il permet de s'assurer de son maintien à la verticale, et, peut aussi être utilisé comme système anti-vol (B. Estève, 1998).

Description de l'iconographie

L'ange est debout en léger contraposto, les ailes déployées. Il tient de sa main droite un jeune enfant, et, de sa main gauche, le bras tendu, il montre le chemin à suivre. De son pied gauche, il écrase le monstre qui se blottit sur la base de l'oeuvre. L'ange est vêtu d'une tunique longue ceinte à la taille et ornée de pans gonflés par le vent, fixés sur le col par trois agrafes, tombant devant les bras pour finir rattachés derrière le dos. Les cheveux, comme ceux de l'Enfant, sont souples, longs et bouclés. L'Enfant est également vêtu d'une tunique longue maintenue par une ceinture basse.

Dimensions normalisées

H = 130 (h = 153 ; la = 94 ; pr = 31 dossier de restauration B. Estève 1998)

État de conservation (normalisé)

Oeuvre restaurée

Précisions sur l'état de conservation

Statue restaurée en 1998 par Brigitte Estève avec la collaboration de Marielle Calzas. Altérations relevées avant restauration : 1) insectes xylophages : le bois présente quelques trous d'envol d'insectes xylophages dont on détecte l'activité sur l'arrière de la tête, sur le cou et le bas de la robe de l'ange ; 2) parties détachées : le bras tendu de l'ange bouge, le système de fixation original n'est plus opérationnel, 3) Manques : le bras doit de l'enfant a disparu ; 4) fentes : une fente non active débute dans le socle et se poursuit dans le bas de la pièce ; 5) interventions antérieures : la partie centrale interne de la base a été consolidée par de la résine transparente recouverte ensuite par de la cire-résine orangée. Celle-ci est aussi utilisée avec un marouflage sur la fente de la base pour la consolider. On la retrouve également dans le système de fixation des ailes (résine, cire-résine, tissu et bois) et dans le joint de collage du bras gauche. La polychromie dans l'ensemble, adhère bien au support. Elle n'est pas trop sale mais empoussiérée. Plusieurs endroits, comme les profils du vêtement de l'ange, les cheveux et le dragon, présentent des craquelures et des soulèvements de l'épaisseur de toutes les couches. Les couches colorées sont à liant huileux sur préparation blanche au carbonate de calcium. Cependant, la dernière polychromie rose des carnations est à liant aqueux, particulièrement fragile et pulvérulente. D'une façon générale les couches de la polychromie de cette sculpture sont très liées entre elles. Mise à part le dernier surpeint des carnations, la différenciation des niveaux ne peut se faire que sous loupe binoculaire et non à l'oeil nu. Sur la tunique de l'ange, il y a deux couleurs, marron clair et vert, différenciées à partir de la taille. La polychromie de la robe présente une surface irrégulière due au fait que les surpeints ont été superposés sans qu'il y ait eu, à chaque intervention, de remise à niveau des lacunes. Cela crée des dénivelés visibles et gênants pour la lecture de la pièce. Au niveau le plus ancien le haut du vêtement et le bas ont une polychromie identique. Il y a une préparation blanche épaisse sur laquelle est gravé un décor floral couvert d'une dorure assez remarquable. Suivant les endroits, la dorure est appliquée sur bollus orangé, ou directements sur la préparation blanche, afin d'enrichir le décor. La feuille d'or de cette dorure est fine et fragile. Cette polychromie se repère par l'épaisseur de sa préparation blanche et ses lacunes créent les dénivelés des surpeints. Sur le haut du vêtement on ne note pas de gravure florale. Il est difficile d'affirmer qu'elle existait car la polychromie a été fortement poncée à cet endroit. Au premier surpeint, un bleu clair à liant huileux est mis directement sur la dorure sous-jacente. Ce bleu a l'aspect d'une préparation blanche cireuse qui parait avoir été appliqué pour égaliser les surfaces au moment de la mise en oeuvre du dernier surpeint. Ce qui signifierait que ce bleu appartient à la dernière campagne de restauration. Cependant, pour le haut du vêtement, nous trouvons des traces d'or sur le bleu clair. Ces îlots d'or se rencontrent surtout dans les creux des plis. Ils pourraient provenir de morceaux de feuilles d'or tombés au moment des réfections des dorures. L'existence de cet or nous amène malgré tout à considérer la couche bleue comme une couleur (malgré son aspect proche d'une préparation) qui serait donc du niveau d'un premier surpeint comme nous l'avons indiqué sur le tableau stratigraphique. Au deuxième surpeint, sur le bas de la robe, nous avons, sur préparation blanche, un vert à liant huileux, avec, dessus, de l'or sur mixtion appliqué ponctuellement et irrégulièrement sans suivre un décor précis. Sur l'or, une laque rouge est mise par touches irrégulières qui débordent souvent sur le vert. Ensuite, dessus, nous trouvons le même vert mis en couche fine pour laisser transparaître la feuille d'or sous-jacente ; la polychromie de ce deuxième surpeint présente plusieurs zones, qui , probablement, ont été poncées volontairement en vue de faire apparaître les couleurs sous-jacentes et donner l'impression d'une usure due au temps. Sur le haut de la robe, nous trouvons un surpeint gris rehaussé partiellement de marron, laissant apparaître le bois sur les crêtes des plis par le ponçage de surface mentionné plus haut. Les carnations ont un surpeint supplémentaire par rapport aux vêtements. Nous le mentionnons comme surpeint partiel sur le tableau stratigraphique mais il correspond à un deuxième surpeint et la couche actuellement visible à un troisième surpeint. AU niveau le plus ancien, nous trouvons une couche rose foncé sur préparation blanche épaisse. Cette polychromie est lacunaire sur les bras, les pieds de l'ange et la majorité des visages. Au premier surpeint, nous avons une couche rose claire sur préparation blanche et sur colle. Sur l'ensemble des carnations, sauf sur le bras gauche de l'ange où elle n'existe qu'en très petite quantité ce niveau est assez bien conservé. Puis au deuxième surpeint, nous avons un rose claire sur préparation blanche épaisse d'aspect grumeleux, sur colle translucide assez dure et cassante. En vieillissant, les pigments de la couleur se sont appauvris et ses sont mélangés à la préparation. Ce qui explique l'aspect hétérogène et la coloration gris clair de ce surpeint. Cette couche présente des lacunes plus ou moins grandes sur l'ensemble des carnations. Sur le bras gauche de l'ange, d'une épaisseur très mince, elle laisse apparaître les veines du bois. Au troisième surpeint, nous avons une couleur fragile et pulvérulente adhérant mal à la polychromie sous-jacente. LA surface beige, plus dure, de l'épiderme de cette couche, ainsi que les craquelures, sont dues à l'oxydation de la cire qui la recouvre. Des rayures provenant d'une altération volontaire d'origine humaine altèrent également cette polychromie. Ce surpeint recouvre toutes les carnations mais, sur les zones en relief, quelques lacunes laissent apparaître le bois. Sur les parties dorées, nous retrouvons trois surpeints sur la dorure originale. La dorure la plus ancienne est aqueuse, mise à la fois sur bollus orangé ou non suivant le décor. Cette dorure n'existe que sous forme d'îlots dans les zones en creux. Le premier surpeint présente une dorure aqueuse sur bollus orangé. Elle est parcellaire et est localisée surtout dans les creux. Elle est rehaussée de laque rouge-orangée dans les plis des ailes et du pan flottant du manteau. Le deuxième surpeint est une dorure à la mixtion, mise sur bollus orangé avec, comme pour le surpeint précédent, des rehauts de laque dans les plis. La troisième intervention correspond à un surpeint de bronzine épais qui semble avoir été appliqué assez récemment. Jusqu'au deuxième surpeint, les dorures sont appliquées sur préparation blanche. Les superpositions de dorure ont été faites sans remise à niveau des lacunes sous-jacentes, ce qui donne un aspect bosselé et empâté à ces surfaces dorées. Sur le vêtement de l'Enfant nous rencontrons une stratigraphie identique aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Sur les cheveux de l'ange nous avons deux surpeints. La couche originale est noire, puis le premier surpeint est marron et la dernière intervention est noire. Les couches, toutes plus ou moins lacunaires, laissent souvent apparaître le bois. La polychromie des cheveux adhère mal au support. Sur les cheveux de l'Enfant nous trouvons un rose pâle sur préparation jaune au niveau le plus ancien, puis un marron clair sur préparation blanche au premier et unique surpeint. Les socle est noir au niveau le plus ancien. Ensuite, il devient rouge foncé au premier surpeint puis noir au dernier surpeint. Sur le dragon, au niveau le plus ancien, le dragon présente une polychromie faite d'une laque verte sur couleur verte et sur préparation jaune, puis, au premier surpeint, il est bleu, rehaussé d'une laque bleu, et, enfin, lors de la dernière intervention, il devient noir. Trois niveaux d'intervention sur la polychromie ont été proposés. Choix de l'intervention la moins irréversible. Traitement : dépoussiérage, désinsectisation du bois, allègement de la cire-résine située sous la base, fixage de la polychromie, suppression de la bronzine, nettoyage du bois et de la polychromie, consolidation du bois, collage du bras gauche de l'Ange gardien, traitement de la polychromie des carnations, retouches colorées et revêtement protecteur. (B. Estève, 1998). Nouvelle intervention de Brigitte Estève en 2007 suite au prêt de l'oeuvre pour une exposition. Les changements hygrométriques et de température subis par l'oeuvre ont provoqué des variations volumétriques du bois et engendré des décollements de la polychromie et de la dorure, des craquelures, des soulèvements et des lacunes. Traitement : dépoussiérage, refixage de la polychromie et de la dorure, remise à niveau des lacunes, retouches colorées.

Historique

Siècle de création

2e moitié 17e siècle (?) ; 1er quart 18e siècle (?)

Description historique

Epoque Louis XIV.

Statut juridique et protection

Statut juridique du propriétaire

Propriété d'une association diocésaine

Typologie de la protection

Classé au titre objet

Date et typologie de la protection

1962/06/28 : classé au titre objet

Sources d'archives et bases de données de référence

Dossier de restauration B. Estève 1998 (MPP, I/2018/10/1-6 et /2018/10/1-7)

Photographies liées au dossier de protection

SRI (80441229, X A 80441232, X)

Références documentaires

Cadre de l'étude

Dénomination du dossier

Dossier individuel

Date de rédaction de la notice

1993