groupe sculpté : chemin de croix dit Calvaire des Espélugues

Désignation

Dénomination de l'objet

Groupe sculpté

Précision sur la typologie de l'objet - hors lexique

Chemin de croix

Numéro artificiel de différenciation de l'objet

Calvaire des Espélugues

Appellation d'usage

Calvaire des Espélugues

Titre courant

Groupe sculpté : chemin de croix dit Calvaire des Espélugues

Localisation

Localisation

Occitanie ; Hautes-Pyrénées (65) ; Lourdes

Numéro INSEE de la commune

65286

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Hautes-Pyrénées

Lieu-dit

Mont des Espélugues

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire

En ville

Emplacement de l’œuvre dans l’édifice

Le long des lacets du chemin du Calvaire

Description

Catégorie technique

Sculpture

Structure et typologie

Revers sculpté

Matériaux et techniques d'interventions

Fonte de fer

Description matérielle

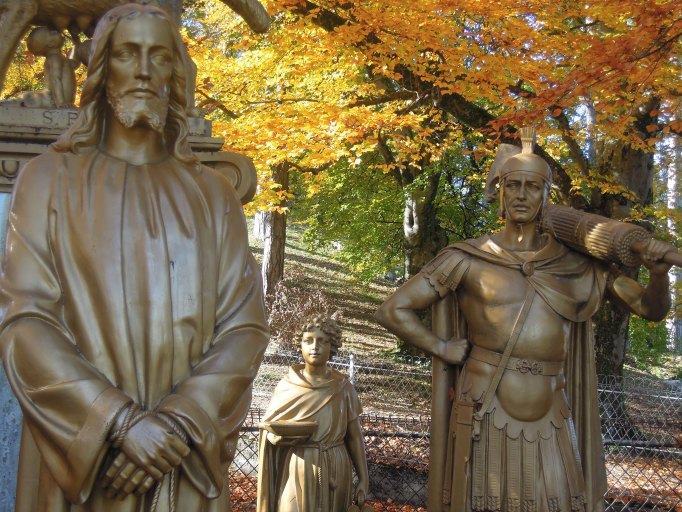

Les groupes sculptés comptent 115 personnages, réalisés en fonte de fer, peints d'une couleur bronze doré, d'une grandeur plus que nature (2 mètres) pour qu'ils soient vus de loin. Les personnages sont répartis sur les 14 stations, avec une moyenne de 6 à 8 personnages par scène, certaines scènes en nécessitant davantage (1ère station : 10 personnages, 8e station : 9 personnages et un enfant, 14e station : 12 personnages et un enfant). Les scènes se déroulent avec une ampleur qui marque le site environnant. La scénographie suit de manière narrative le récit des Evangiles qui décrit le jugement du Christ et sa montée au Golgotha avec le portement de la croix, jusqu'à sa crucifixion et sa mise au tombeau. La représentation figurée des personnages se veut réaliste, les vêtements et costumes s'inspirent fidèlement des modèles historiques, les visages sont expressifs et les corps semblent figés dans un mouvement commencé. Bien que leur représentation plastique relève du style académique en vigueur à l'époque de leur réalisation, une tension dramatique réelle émerge de chaque mise en scène. Cette tension s'accentue au fil de la montée qui s'achève avec la crucifixion au sommet du rocher, reproduction du Golgotha, colline de Jérusalem. Ici, les trois croix de Jésus et des larrons dominent le paysage dans une scénographie saisissante. La 14e station se situe plus bas, à l'écart, au revers du mont, utilisant une fracture naturelle de la roche, confirmant cette véritable symbiose entre la théâtralité des groupes sculptés et le cadre végétal ou minéral qui les entoure. Une dernière étape, postérieure, sans personnages, symbolise la résurrection par la représentation d'une pierre ronde dégageant en partie le creux d'un rocher. Elle est accompagnée d'une inscription fixée sur la roche : "Resurrexit, sicut dixit. Alleluia".

Indexation iconographique normalisée

Croix ; Jésus devant Pilate ; Montée au Calvaire ; Calvaire ; Crucifixion ; Descente de Croix ; Mise au tombeau ; le tombeau vide

Description de l'iconographie

Calvaire : calvaire monumental, représentation des scènes de la Passion du Christ, avec tous les personnages liés à l'évènement, depuis la présentation à Pilate jusqu'à la mise au tombeau, en passant par toutes les étapes de la montée au Golgotha et de la mise en croix.

Dimensions normalisées

200 cm personnage = 200 cm

Inscription

Inscription ; inscription concernant le donateur

Précisions sur l'inscription

Inscription : plusieurs cartouches ou pierres gravées déposées par les donateurs des stations.

Historique

Auteur de l'œuvre ou créateur de l'objet

Lieu de création

Ile-de-France, 75, Paris

Etape de création

Pièce originale ; pièce unique

Siècle de création

Limite 19e siècle 20e siècle

Année de création

1898 ; 1912

Description historique

Après aménagement du chemin (1872-1880) et plusieurs années d'hésitation sur le projet, les responsables de la Grotte et l'évêque décident de prendre exemple sur le célèbre calvaire de Ponchâteau (Loire Atlantique), c'est-à-dire de réaliser en plein air les stations mêmes du chemin de croix. Ainsi, surélevées, les stations seront bien visibles des pèlerins, tandis que le cadre pittoresque du rocher conservera toute son intégrité. La commande est adressée au sculpteur parisien Raffi, qui part en Terre Sainte pour réaliser les esquisses préparatoires. Le travail dure 13 ans, de 1898 à 1911, donnant lieu à plusieurs projets et contre-projets. Chaque station est financée par un bienfaiteur, un groupe ou un diocèse. Entre 1901 et 1912 ont lieu la bénédiction de la première station et l'érection des 13 autres au fur et à mesure de leur exécution. Plusieurs évêques du diocèse sont impliqués dans le suivi de ce projet (Mgrs Pichenot, Langénieux, Billère et enfin Schoepfer qui voit la fin du chantier). L'inauguration officielle du chemin de croix entièrement terminé a lieu le samedi 14 septembre 1912 en présence du Légat pontifical et de 20.000 pèlerins. La 15e station (le tombeau entrouvert : station de la Résurrection, utilisant une encoche de la roche), est ajoutée en 1958, selon une démarche similaire à celle d'autres calvaires d'Occident.

Statut juridique et protection

Statut juridique du propriétaire

Propriété d'une association diocésaine

Intérêt de l'objet

À signaler

Références documentaires

Cadre de l'étude

Dénomination du dossier

Dossier individuel

Partie constituante non étudiée

Groupe sculpté ; statue ; croix de la Passion ; chemin de croix ; calvaire édicule ; mont calvaire ; croix monumentale ; rocher de Lourdes

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2012

Date de rédaction de la notice

2015

Adresse du dossier Inventaire

Conseil régional Occitanie - Direction de la Culture et du Patrimoine - Service Connaissance et Inventaire des Patrimoines 22, bd Maréchal Juin 31406 Toulouse cedex 9 - Espace Capdeville, 417 Rue Samuel Morse, 34000 Montpellier - 05.61.39.62.47