Description historique

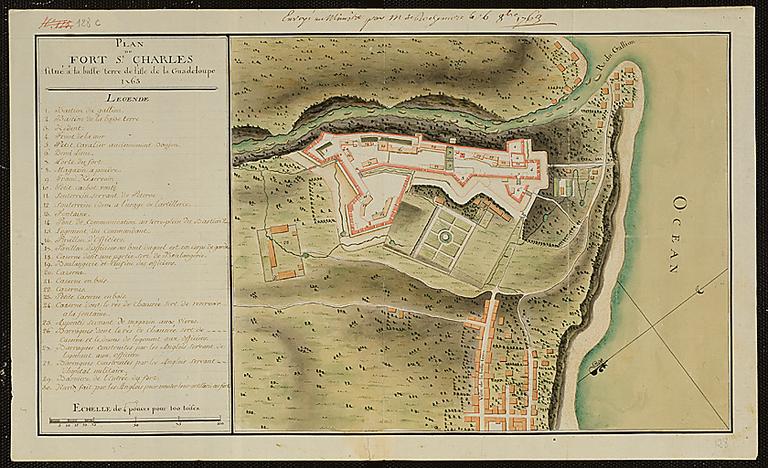

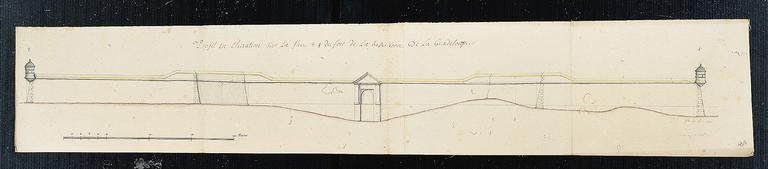

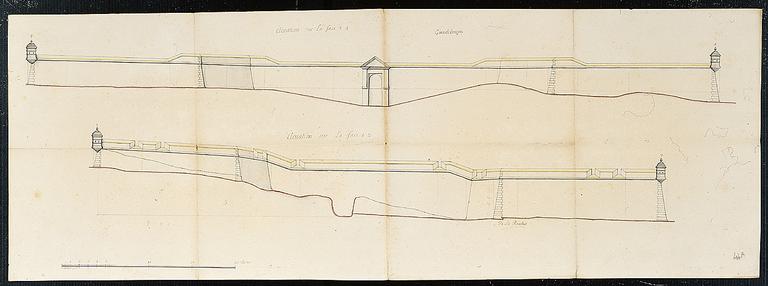

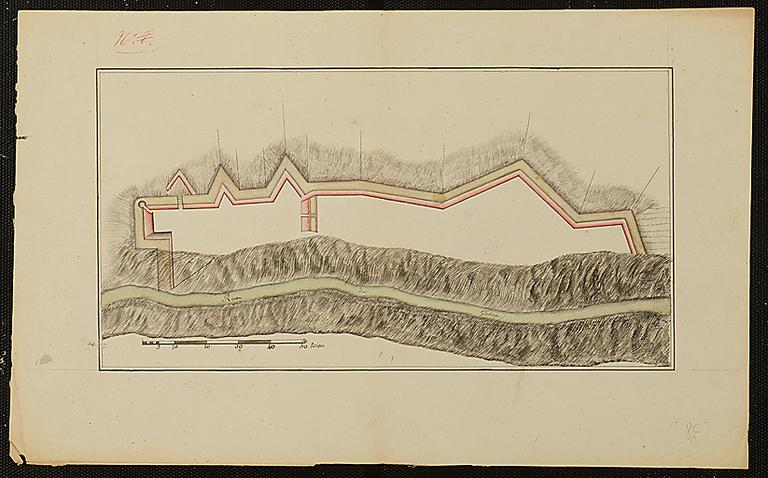

Le premier donjon de Charles Houël, seigneur-propriétaire de la Guadeloupe, a dû être construit après 1649. Dutertre le décrit dans son ouvrage publié en 1654. Houël renforce, dans un second temps, la tour carrée primitive, de 11 m de côté environ et de 3 étages, par des angles saillants afin de former un octogone. Puis il fait ajouter, à l'est et à l'ouest, deux cours entourées de murs. L'ingénieur-François Blondel reproche, dès 1666, au fort son exiguïté et son manque de solidité. En 1995, des sondages archéologiques ont permis de retrouver des vestiges de ces premières constructions. Un réseau de batteries, destiné à la défense avancée de la ville, est peu à peu mis en place sur la côte et sur les hauteurs environnantes. En 1691, pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg, le fort est bombardé pendant 35 jours par les Anglais ; ils sont chassés par des renforts arrivant de Martinique mais les dégâts sont importants. Le père Labat note dans son ouvrage les améliorations successives : creusement d'un fossé, construction d'un parapet et de fascine et d'une batterie pour défendre l'arrière du donjon, des baraques pour les hommes. Environ 60 hommes le défendent. De 1702 à 1703, le père Labat est chargé d'améliorer le fort : construction d'une enceinte, d'une demi-lune pour protéger l'entrée munie d'un pont-levis et d'une citerne ouverte entre le fort et la batterie qui en cas d'attaque pouvait servir de fossé. En mars 1703, Basse-Terre est une nouvelle fois prise par les Anglais et les Français font sauter le rez-de-chaussée du donjon, utilisé comme poudrière avant d'abandonner le fort. En 1712, les dégâts provoqués par l'attaque de 1703 n'ont toujours pas été réparés. Les rapports et les devis se succèdent mais le fort continue à se dégrader. Vers 1728, des travaux pour renforcer le cavalier et le flanc est débutent sous la direction de La Roulais : un bastion situé dans l'angle nord-est de l'enceinte, appelé bastion de la Basse-Terre ou du Roi, et un demi-bastion sont édifiés. Le 23 janvier 1759, durant la guerre de Sept Ans, le fort, bombardé durant toute une journée, est évacué par les troupes françaises et les Anglais s'en emparent facilement. Maître de l'île pendant 4 ans, les Anglais le rebaptisent Fort-Royal. La France récupère la Guadeloupe en 1763 et entreprend des travaux pour améliorer le système défensif de l'île. Les travaux durent environ 15 ans : création d'un glacis au-delà du nouveau mur d'enceinte et à l'intérieur, construction de casernes, d'ateliers et de magasins, d'une prison et de fontaines, transformation des réservoirs bâtis par le père Labat en citernes fortifiées contre les bombes. En 1769, l'édification des bastions A et B à l'ouest donne à l'enceinte son tracé définitif. Au cours des années 1770, on entreprend l'amélioration du front du Galion. La date de 1776 est inscrite sur la clé d'un baie percée sur la rampe d'accès au bastion du grand cavalier. En 1783, environ 1 000 hommes peuvent être cantonnés dans 7 casernes, dans l'ensemble mal entretenues. Une grande caserne de 750 hommes, en maçonnerie, sur 2 niveaux, d'environ 84 m de long, est édifiée en 1783. Durant la Révolution, le fort est le siège de combats : combats entre patriotes et royalistes, occupation par les Anglais du 19 avril au 11 décembre 1794, reprise par Victor Hugues. En 1802, des combats opposent les troupes du général Richepance, chargé de rétablir le pouvoir central et l'esclavage en Guadeloupe et le colonel Louis Delgrès, commandant des forces armées de Basse-Terre qui prend la tête de la rébellion contre le rétablissement de l'esclavage. Le 30 mars 1803, le fort est rebaptisé fort Richepance. Un rapport de 1838 précise que depuis le départ des Anglais aucune réparation n'a été faite au fort et qu'il est dans un état déplorable. Le plan de défense de l'île est modifié et le site de Basse-Terre est délaissé au profit des fortifications des Saintes et de Pointe-à-Pitre. Lors du c yclone de 1825, la plupart des toitures sont arrachées et certains édifices, les plus vétustes, sont même détruits. En 1830, un incendie détruit la grande caserne, déjà considérablement endommagée en 1825. Elle est rénovée. En 1872, le conseil privé considère le fort comme déclassé ou du moins abandonné. Mais il apparaît, avec la batterie Caroline, dans les plans de défense de la colonie jusqu'en 1892. Il est déclassé le 23 août 1904. Le 15 juillet 1912, la vente publique de tous les forts de la Guadeloupe est autorisée avec obligation de démantèlement. En janvier 1916, les recrues pour la guerre sont cantonnées dans le fort. Le 26 mai 1917, le gouverneur Merwart prend un arrêté de classement du fort Saint-Charles en tant que monument remarquable de la Guadeloupe mais des parcelles sont toutefois vendues à des particuliers tandis que d'autres sont squattées. A partir de 1924, il est utilisé comme hangar à bananes destinées à l'exportation par Maurice Fissier qui réalise quelques travaux : remplacement du pont-levis écroulé par un pont en madriers... La grande caserne a ensuite servi de logement à l'armée jusqu'en 1950, date à laquelle elle est ravagée par un nouvel incendie. En 1975, l'Etat le cède pour le franc symbolique au département. Le 21 novembre 1977, le fort est classé monument historique et a bénéficié à ce titre de plusieurs campagnes de restauration. La partie ouest de la grande caserne a été reconstruite à l'identique.