Abbaye Notre-Dame, puis quartier de cavalerie Luxembourg

Désignation

Dénomination de l'édifice

Abbaye ; quartier de cavalerie

Genre du destinataire

De chanoinesses régulières de saint Augustin

Vocable - pour les édifices cultuels

Notre-Dame

Titre courant

Abbaye Notre-Dame, puis quartier de cavalerie Luxembourg

Localisation

Localisation

Île-de-France ; Seine-et-Marne (77) ; Meaux ; Cornillon (rue) 2-4

Aire d'étude pour le domaine Inventaire

Meaux

Adresse de l'édifice

Cornillon (rue) 2-4

Références cadastrales

BM 220-337

Partie constituante non étudiée

Manège ; chapelle ; salle capitulaire ; cloître ; écurie

Historique

Siècle de la campagne principale de construction

3e quart 17e siècle ; 2e quart 18e siècle ; 19e siècle

Année(s) de(s) campagne(s) de construction

1629 ; 1667 ; 1735 ; 1857 ; 1965

Commentaires concernant la datation

Daté par travaux historiques ; daté par travaux historiques ; daté par travaux historiques ; daté par travaux historiques ; daté par travaux historiques

Auteur de l'édifice

Commentaires concernant l'attribution de l'édifice

Attribution par travaux historiques ; attribution par source ; attribution par source

Personnalités liées à l'histoire de l'édifice

Vieuville, de la Marie (commanditaire)

Description historique

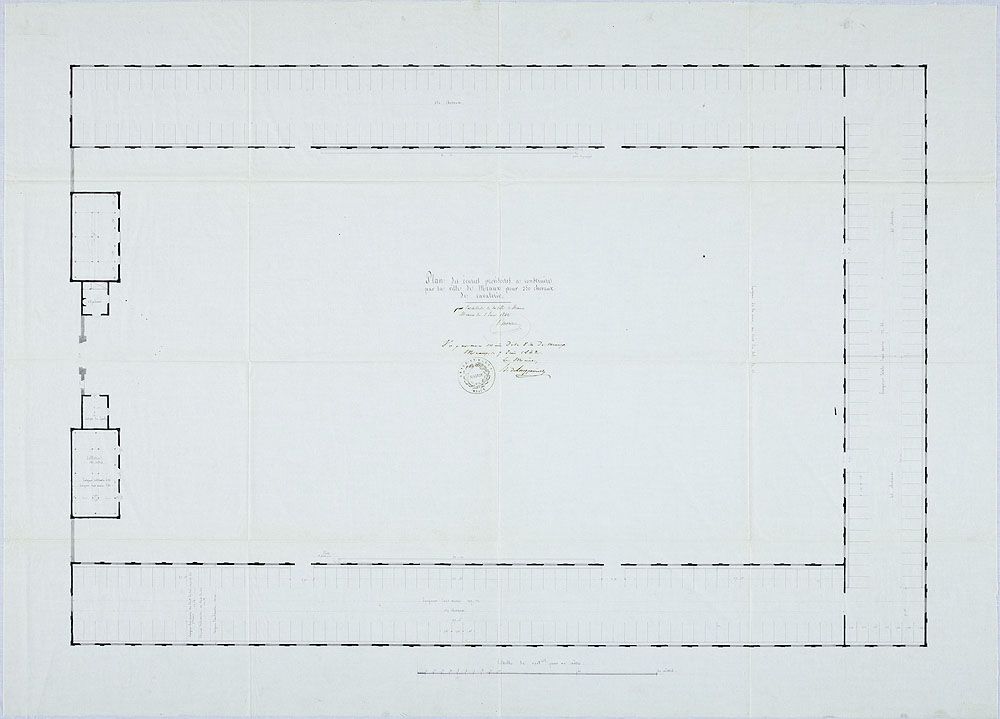

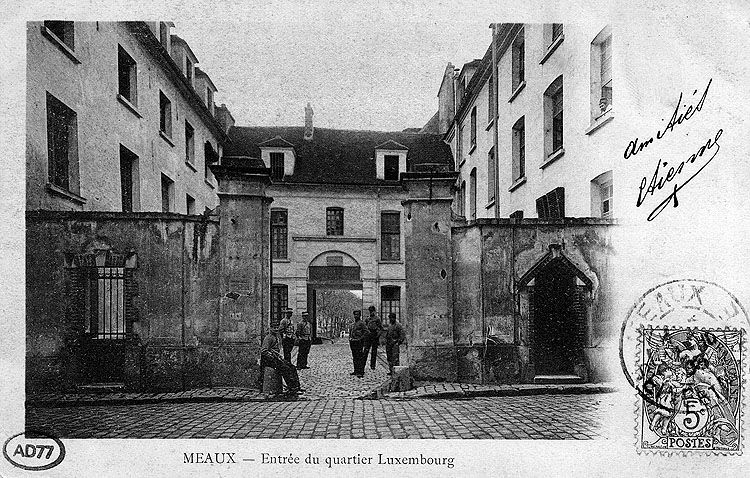

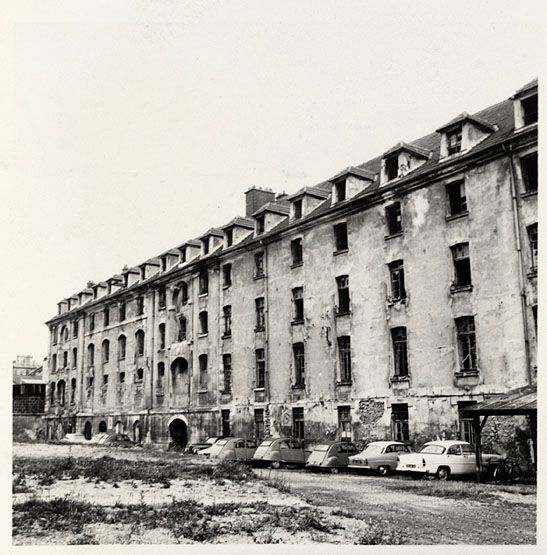

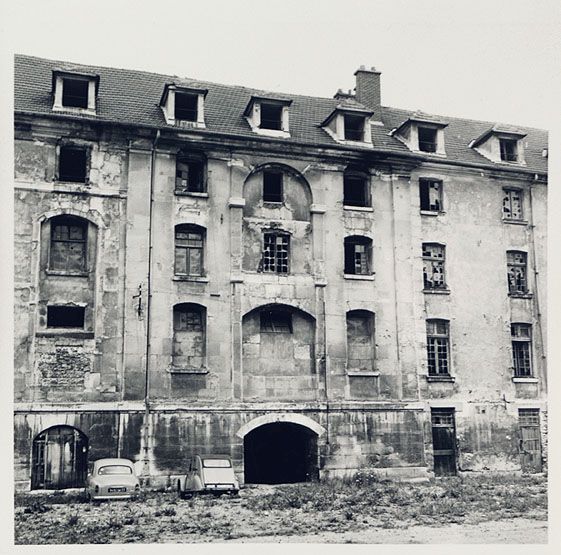

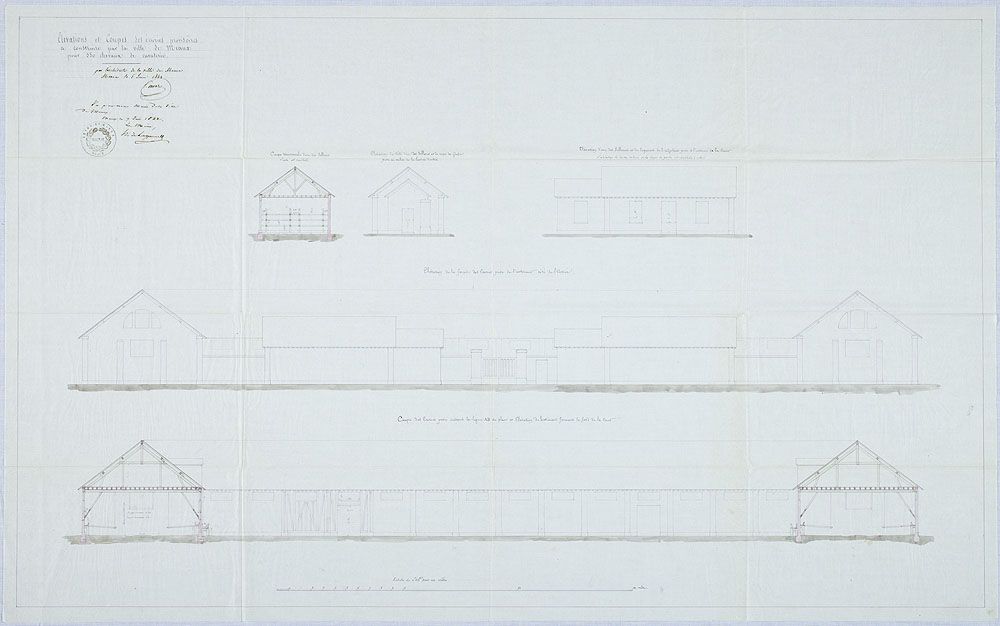

L'abbaye était primitivement implantée à Omont (diocèse de Reims), où elle avait été fondée en 1234. Mais les chanoinesses de saint Augustin quittèrent leur site d'origine en 1622, devant les dangers des manoeuvres militaires en cours dans la région. En avril 1629, l'abbesse Louise de la Vieuville installa sa communauté au Marché de Meaux. Marie de la Vieuville, qui lui succéda, fit bâtir la chapelle (1667-1673) et le dortoir. En 1735 fut encore construit un nouveau bâtiment, comme l'attestait une inscription transcrite par le chanoine Jouy. Les chanoinesses furent dispersées à la Révolution, mais leur chapelle fut utilisée comme église par les habitants du Marché de 1803 à 1818. Puis l'ancien monastère fut transformé en dépôt de mendicité en 1812. Il devint ensuite un quartier de cavalerie, qui connut des extensions successives tout au long du XIXe siècle, avec notamment la construction d'un manège en 1857, par Oppermann et Joret. Cet ensemble militaire fut désaffecté en 1965 et les bâtiments furent très vite rasés, malgré l'ouverture d'un dossier de protection au titre des Monuments historiques. « Cette caserne est actuellement démolie afin de permettre une vaste et indispensable opération d'urbanisme, qu'il n'était en aucun cas possible de différer », conclut le sous-préfet de Meaux en octobre 1965. Cet ensemble a fait l'objet d'une Zone d'Aménagement Concerté (ZAC Luxembourg) dont les derniers bâtiments étaient encore en cours de construction lors de l'enquête.

Description

Matériaux du gros-œuvre

Calcaire ; enduit

Matériaux de la couverture

Tuile

Description de l'élévation intérieure

3 étages carrés ; étage de comble

Partie d'élévation extérieure

Élévation ordonnancée

Commentaire descriptif de l'édifice

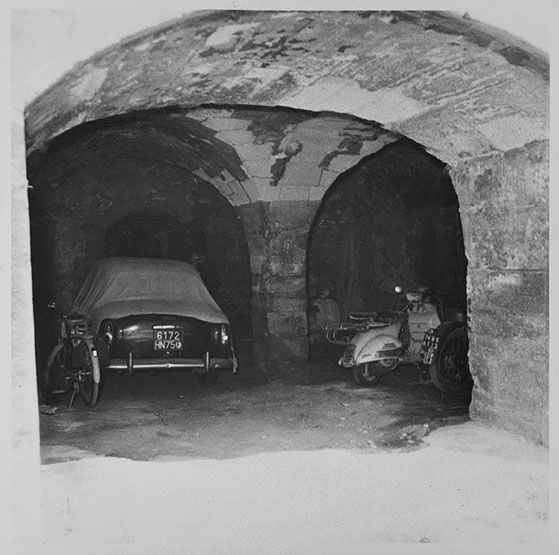

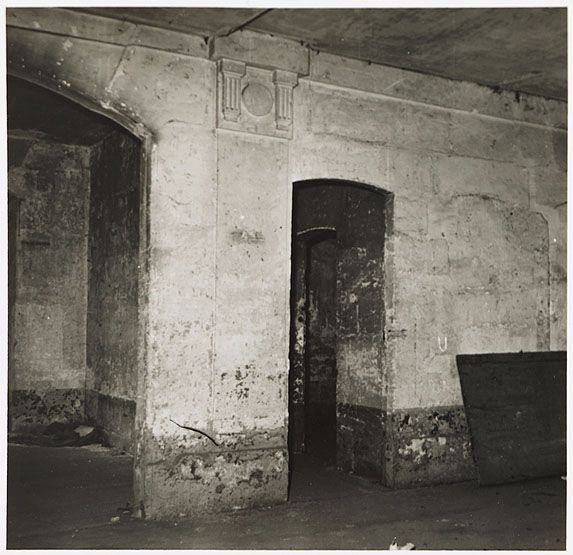

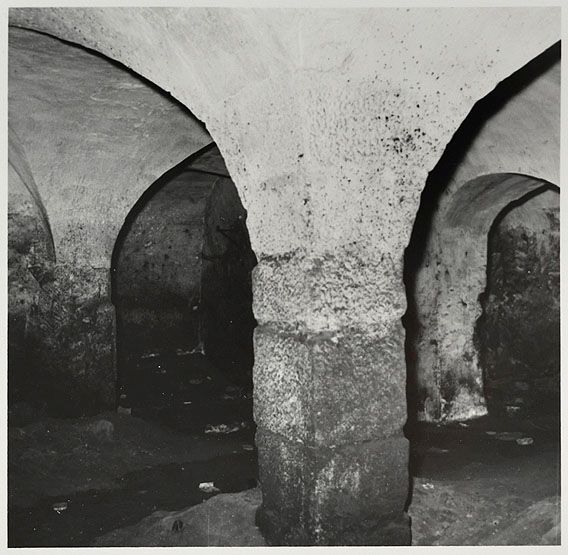

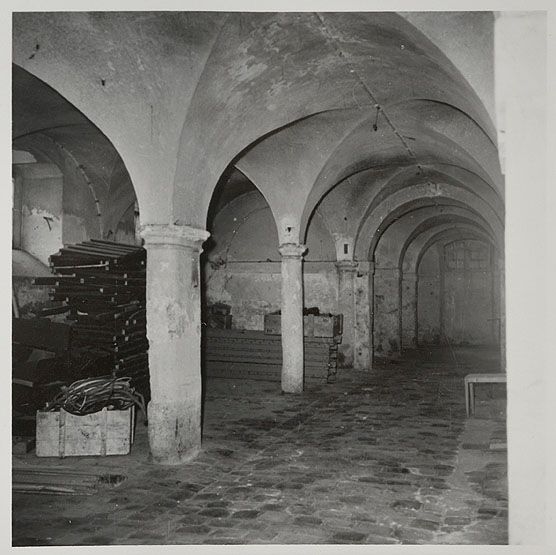

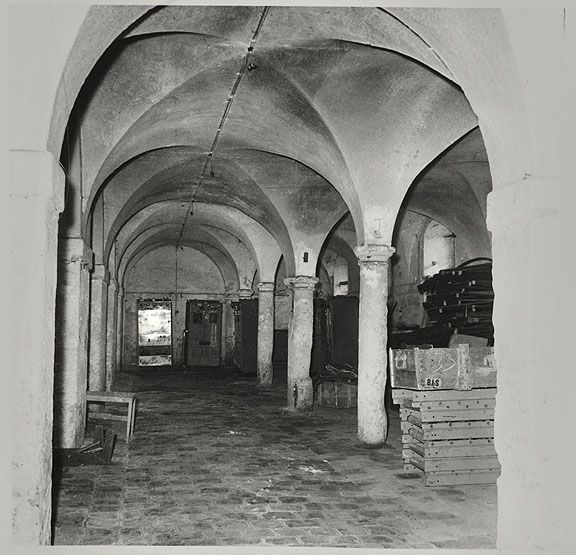

La couverture photographique réalisée juste avant la destruction montre qu'il subsistait alors plusieurs bâtiments de l'abbaye Notre-Dame, à l'angle de la rue Cornillon et de la rue Jablinot. La chapelle était toujours conservée au nord, quoique son volume ait été recoupé. Une grande aile perpendiculaire à cette chapelle abritait la salle capitulaire et une galerie de cloître (murée) au rez-de-chaussée, et un dortoir à l'étage, le tout sur un niveau de caves bien appareillées avec des piliers carrés, caractéristiques du XVIIe siècle. La salle capitulaire était une vaste pièce à deux vaisseaux voûtés d'arêtes, séparés par une file de huit colonnes, et communiquant avec la galerie du cloître (elle aussi voûtée d'arêtes) par une série d'arcades cintrées reposant sur des piles rectangulaires. Outre ces bâtiments monastiques, le quartier Luxembourg comprenait divers bâtiments militaires : écuries, dortoirs, ainsi qu'un manège couvert. L'ensemble s'étendait depuis la rue Cornillon jusqu'à la Marne.

État de conservation (normalisé)

Détruit

Références documentaires

Date de l'enquête ou du dernier récolement

2011

Copyright de la notice

(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de Seine-et-Marne

Date de rédaction de la notice

2014

Noms des rédacteurs de la notice et du dossier

Förstel Judith

Cadre de l'étude

Typologie du dossier

Dossier individuel