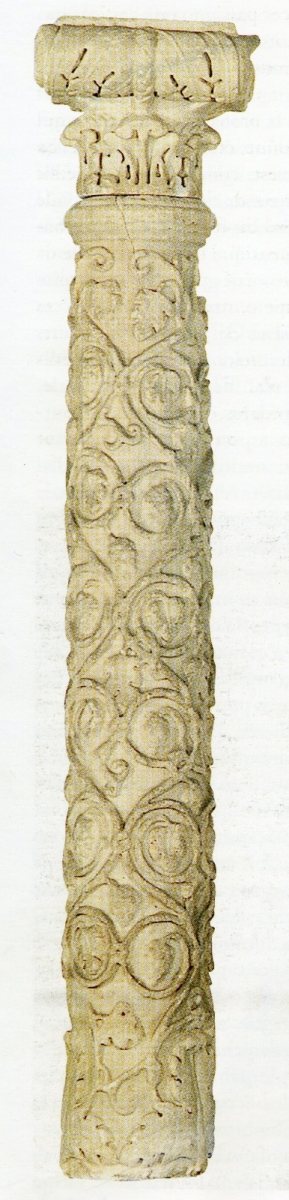

Colonne de la Daurade

Identification du bien culturel

N°Inventaire

Ra 500 g (1) ; RA 500 G 1 (Numéro au musée des Augustins) ; Recueil..., n° 127 (Ancien numéro)

Domaine

Dénomination

Titre

Colonne de la Daurade

Période de création

Matériaux - techniques

Mesures

Hauteur en cm 139,5 ; Diamètre en cm 21,5

Description

Les mosaïques à fond d’or de La Daurade s’inséraient dans des niches séparées par de petites colonnes. Le décor se développait sur trois niveaux. Le témoignage d’un moine, Odon Lamothe, qui décrivit l’édifice en 1633, nous permet de restituer l’ensemble : dans le niveau inférieur, les mosaïques étaient séparées par des colonnettes à cannelures torses ; au-dessus, les colonnettes étaient décorées de pampres de vigne, comme celle-ci ; enfin, le niveau supérieur comportait à nouveau des colonnettes à cannelures torses. Des chapiteaux spécifiques étaient associés à ces colonnettes : chapiteaux composites, ornés de feuilles d’acanthe, pour les colonnettes à cannelures torses ; chapiteaux dit ioniques pour les colonnettes à pampres de vigne. Cartel exposition Wisigoths, Rois de Toulouse, 2020 ; Ces deux oeuvres (avec le chapiteau Ra 500 d) proviennent du décor de niches superposées et ornées de mosaïques à fond d'or de l'abside à pans coupés de l'ancienne église Notre-Dame-de-la-Daurade détruite en 1765. Bases, colonnes, chapiteaux et tailloirs de marbre de cette splendide architecture paléochrétienne, connue par des plans, dessins et descriptions du XIVe au XIXe siècle, avaient été soigneusement recueillis au moment de la démolition et se trouvent aujourd'hui dispersés dans plusieurs collections publiques et privées. Sur les quarante-quatre colonnes connues de nos jours, sept seulement - dont celle qui est ici exposée - présentent un décor de vigne. À partir de deux culots d'acanthe, des tiges nouées s'élèvent en rinceaux en générant des feuilles et des grappes de raisin. Ce décor ne couvre pas toute la superficie de la colonne. Environ un quart de celle-ci reste lisse : cette partie-là était plaquée contre la maçonnerie. Ainsi avait-on ménagé la peine du sculpteur, cet aspect de la colonne n'étant pas visible. Le chapiteau, très original, n'est sculpté que sur trois faces : deux présentent les larges volutes latérales caractéristiques de l'ordre ionique, sans toutefois que celles-ci naissent du bandeau horizontal habituel, la troisième un rouleau d'acanthe qui reprend aussi l'organisation du chapiteau ionique. C'est ce dernier décor qui faisait face dans l'édifice, l'autre côté étant appliqué contre le mur et de ce fait non sculpté. L'oeuvre ne peut être pleinement qualifiée d'ionique car sa corbeille s'organise à sa partie inférieure comme celle d'un chapiteau corinthien. Il s'agit donc d'une variation hybride par rapport aux ordres classiques. Un seul chapiteau de ce type, celui-ci, est conservé au musée Saint-Raymond, mais on en connaît cinq autres, qui doivent aussi être associés aux colonnes de la Daurade à décor de vigne. Lorsqu'on les compare aux autres colonnes et chapiteaux de la Daurade, à cannelures torsadées et de type corinthien ou composite, les deux éléments exposés ici se distinguent par un décor plus riche. C'est pourquoi l'on a pensé qu'ils devaient correspondre aux niches disposées au centre de l'abside et aux thèmes iconographiques majeurs développés dans celle-ci : la Vierge, le Christ et les quatre archanges. En cela, l'exceptionnel ensemble de mosaïques s'organisait selon une hiérarchie marquée par les différents types de colonnes et de chapiteaux, comme cela se voit à la même époque sur les faces principales de plusieurs sarcophages paléochrétiens sculptés (par exemple celui de Iunius Bassus, daté de 359, actuellement exposé dans le Trésor de la basilique Saint-Pierre à Rome). La valeur eucharistique des pampres, qui accompagnaient souvent la figure du Christ ou le décor de l'autel dans les églises paléochrétiennes, se transmit à l'art roman, comme l'idée de rythmer l'organisation des programmes d'images. Daniel Cazes, octobre 2007

Contexte historique

Genèse

objet en rapport

Historique

voir aussi : colonne(2000.44.26), colonne(2000.44.23), colonne(2000.44.24), colonne(2000.44.25), colonne(Ra 500 k)

Lieu de création/utilisation

Europe, France, Occitanie, Haute-Garonne, Toulouse, Eglise Sainte-Marie La Daurade (lieu d'utilisation)

Utilisation / Destination

Découverte / collecte

Europe, France, Occitanie, Haute-Garonne, Toulouse (La Daurade (ancienne église), lieu de découverte) ; (1765, date de découverte)

Précisions découverte

Au lendemain de la démolition de l'abside de l'église, en 1765, des experts venus visiter le jardin du monastère de la Daurade y constatent entre autres, la présence de soixante-six colonnes avec leurs chapiteaux et leurs bases : (Arch. dép. Haute-Garonne, 102H 99, art. 5) (copie en 102H 100, pièce 22) : le décor architectonique de l'abside avait été démonté avec soin. Sur les quarante-quatre supports qui sont parvenus jusqu'à nous, sept colonnes à pampres (dont un fragment) et cinq chapiteaux ioniques ont été conservés (deux au musée du Louvre, deux au Metropolitan Museum de New York, une au Fogg Art Museum de l'Université Harvard de Cambridge, un fragment dans une propriété privée).Toulouse.

Informations juridiques

Statut juridique

propriété de la commune, transfert, Toulouse, musée Saint-Raymond

Date acquisition

1995 acquis ; 1996 entrée matérielle

Ancienne appartenance

Collection publique, Musée des Augustins, 1963;Collection privée, Truffau Mr et Mme (Don)

Localisation

Informations complémentaires

Exposition

Vingt ans d'acquisitions 1948-1968, musée des Augustins,Toulouse, 1969 - 1969 Palladia Tolosa, musée Saint Raymond, Toulouse, 10/1988 - 02/1989 Le stuc, visage oublié de l'art médiéval, musée Sainte-Croix, Poitiers, 16/09/2004 - 30/01/2005 La Catalogne et la Méditerranée dans la plénitude de l'art roman (1120-1180), MNAC de Barcelone, 29/02/2008 - 18/05/2008 Wisigoths, Rois de Toulouse, Musée Saint-Raymond, Toulouse, 27/02/2020 - 27/12/2020

Bibliographie

Vingt ans d'acquisitions 1948-1968, Musée des Augustins, Ville de Toulouse 1969, (p. 69, n° 86) Durliat (Marcel), Deroo (Christophe) et Scellès (Maurice), Recueil général des Monuments sculptés en France pendant le haut Moyen Âge (IVe-Xe siècles), t. IV : Haute-Garonne, éd. du C.T.H.S., Paris : Comité des Travaux historiques scientifiques, 1987, (p. 95, n° 127 et pl. LXII) Musée Saint-Raymond, Palladia Tolosa. Toulouse romaine, Musée Saint-Raymond, 1988 (n° 228) Cazes (Daniel), Le Musée Saint-Raymond, Musée des Antiques de Toulouse, éd. Somogy/Musée Saint-Raymond, Toulouse/Paris, 1999, (p. 41-43) Cailles (J.), avec la collaboration de Quitterie Cazes, Sainte-Marie "la Daurade" à Toulouse, du sanctuaire paléochrétien au grand prieuré clunisien médiéval, éd. du C.T.H.S., Paris, 2006, (p. 299-315) René Souriac, Nicole Andrieu, Icône de mode, 2011 (p. 28) L. Barthet (dir.) , Wisigoths, Rois de Toulouse. Exposition, musée Saint-Raymond, Toulouse, 2020, Toulouse, Musée Saint-Raymond, 2020 L. Barthet (dir.) , Wisigoths, Rois de Toulouse. Exposition, musée Saint-Raymond, Toulouse, 2020, Toulouse, Musée Saint-Raymond, 2020 (p. 235-240)