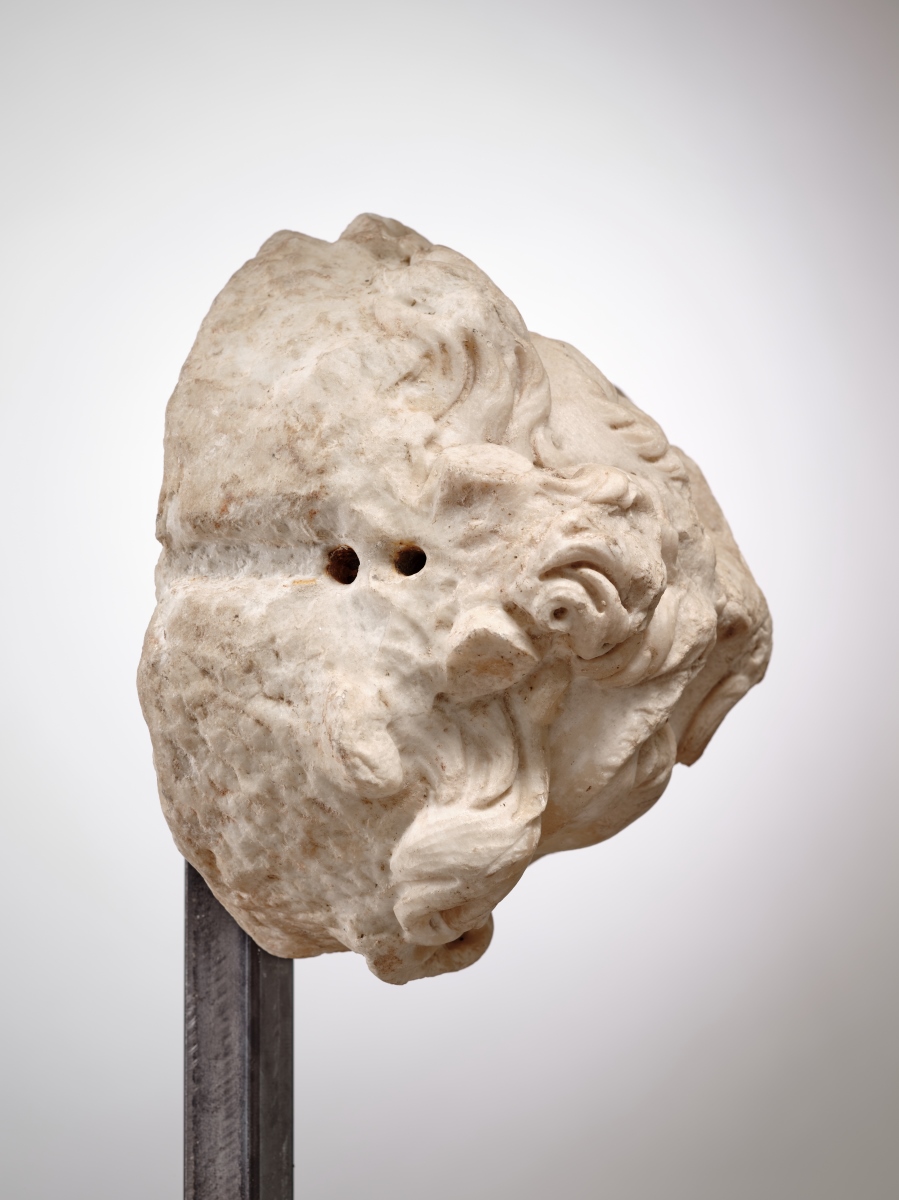

Pan

Identification du bien culturel

N°Inventaire

Ra 36 e

Domaine

Dénomination

Titre

Pan

Matériaux - techniques

Mesures

Longueur en cm 26,5 ; Hauteur en cm 31 ; Profondeur en cm 16

Description

Le personnage sculpté est le dieu Pan, dieu des bergers et des troupeaux. Les sourcils sont torsadés. Les globes oculaires gonflent exagérément les paupières supérieures, inférieures et les pommettes immédiatement sous-jacentes. Latéralement les arcades sourcilières sont alourdies et retombent. La pupille de l'œil gauche, seul bien conservé, est formée d'une petite cupule. Un petit coup de trépan marque la caroncule oculaire. Un sillon creux sépare la paupière supérieure de l'arcade sourcilière. Son examen montre qu'il a été réalisé par petites percussions successives (au trépan ?), une technique également employée pour les nombreux sillons qui parcourent de façon très dynamique les mèches des cheveux, de la barbe et de la moustache, mais aussi pour l'ouverture de la bouche sous une dentition supérieure bien marquée. Très sinueuses, les diverses mèches s'achèvent, pour celles qui ne sont pas cassées à leur extrémité, par un petit enroulement terminal ponctué d'un coup de trépan. Les oreilles pointues, très creuses, sont dressées vers le haut, laissant saillir plus bas un lobe épais et arrondi. Les deux cornes s'élevaient en divergeant à l'arrière d'un toupet frontal dont les mèches inférieures naissaient à la racine du nez. L'arrière du masque est creux, selon une large et profonde cuvette qui devait faciliter le scellement de l'œuvre. Les parties latérales et supérieures de la tête sont assez grossièrement piquetées. Seules les parties achevées ont connu un polissage final moyen qui laisse encore derrière lui de nombreuses rayures. L'expression générale du visage, très animé et au regard vif, n'en est pas moins puissante et riche d'effets, selon une tendance "baroque" de la sculpture hellénistique tardive dont les modèles ont été repris par l'atelier de sculpteurs de Chiragan. L'œuvre doit être datée de la fin de l'Antiquité, sans doute pas avant le IIIe siècle après J.-C. ; De nombreuses pièces sculptées autres que des éléments de support avouent, par des détails techniques de scellement ou de placage, leur liaison avec l'architecture. C'est le cas d'une première série de têtes en demi ou bas relief dont la partie antérieure est évidée. Leur thématique bachique ne fait aucun doute. Peut-être reconnaîtra-t-on Bacchus et Ariane près d'un silène chauve, de satyres et du dieu Pan. La plupart de ces têtes avaient été placées , à la fin du XVIIIe siècle, dans la cour du palais épiscopal de Rieux, comme exemples de l'idolâtrie et "fragments mutilés d'un temple dont le souvenir a disparu". C'est ce que précisait une inscription latine composée afin de dire au visiteur la signification que l'évêque François de Berthier leur accordait. Daniel Cazes, 1999

Contexte historique

Découverte / collecte

Europe, France, Occitanie, Haute-Garonne, Martres-Tolosane (Villa de Chiragan, lieu de découverte)

Précisions découverte

selon Léon Joulin, Villa romaine de Chiragan

Informations juridiques

Statut juridique

propriété de la commune, Toulouse, musée Saint-Raymond

Localisation

Informations complémentaires

Commentaires

Caisse OOLB 1708 Rome n° 21

Exposition

Toulouse et l'Antiquité retrouvée..., musée Saint-Raymond, Toulouse, 06/1989 - 08/1989 (n° 2 g.) Aurea Roma, Dalla città pagana alla città cristiana, Palazzo delle Esposizioni, Rome, 22/12/2000 - 20/04/2001

Bibliographie

Léon Joulin, "Les établissements gallo-romains de la plaine de Martres-Tolosane" dans Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1ère série, tome XI, 1ère partie, Paris, 1901 (p. 92-93, pl. VII, n° 70 A.) Emile Espérandieu, Recueil général des bas-reliefs de la Gaule romaine, t. II, Paris, 1908 (p. 48, n° 922, fig. 5.) Rachou, Henri, Catalogue des collections de sculpture et d'épigraphie du musée de Toulouse, Toulouse, Editions Privat, 1912 (n° 35-36 e.) Toulouse et l'Antiquité retrouvée au XVIIIe siècle, exposition, Toulouse, Musée Saint-Raymond, 8 juin-27 août 1989 (n° 2 g.) Bergmann (Marianne), "Un ensemble de sculptures de la villa romaine de Chiragan, oeuvre de sculpteurs d'Asie Mineure, en marbre de Saint-Béat ?", dans Entretiens d'archéologie et d'histoire. Saint-Bertrand-de-Comminges : Les marbres blancs des Pyrénées. Approches scientifiques et historiques, 1995, (p. 197-205.) Marianne Bergmann, Chiragan, Aphrodisias, Konstantinopel. Zur mythologischen Skulptur der Spätantike (Palilia, vol. 7), Wiesbaden, Reichert, 1999 (p. 26-43, et part. p. 33, pl. 8, n° 4.) Daniel Cazes, Le Musée Saint-Raymond, Musée des Antiques de Toulouse, Paris, Somogy, 1999 (p. 82) Aurea Roma. Dalla Città pagana alla cità cristiana. Exposition, Rome, 2000, Rome, L'Erma di Bretschneider, 2000 (p. 458, n° 54.) Pascal Capus, Les sculptures de la villa romaine de Chiragan. Catalogue numérique, Toulouse, Musée Saint-Raymond, 2019 Pascal Capus, Les sculptures de la villa romaine de Chiragan (Les guides du MSR 2), Toulouse, Musée Saint-Raymond, 2020 (p. 163) Sarah Elizabeth Beckmann, The Idiom of Urban Display : Architectural Relief Sculpture in the Late Roman Villa of Chiragan (Haute-Garonne) dans American Journal of Archaeology, vol. 124, n°1, janvier 2020, p. 133-160 (p. 143-144)